Qualora mi capitasse la ventura di ospitare, fra i miei videolettori, un fine latinista, son certo che rimarrebbe del tutto attonito e istupidito nell’osservare la “bella” strisciolina da cui siete pervenuti in questa pagina. E non a torto, ché la tradizione catulliana, in maniera pressoché concorde, tramanda la lezione impar. Per reperire quel par che tutti conosciamo bisogna attendere una correzione di seconda mano sul celeberrimo e contestatissimo Datanus, che, come è noto, è il codice più eccellente fra i recentiores.

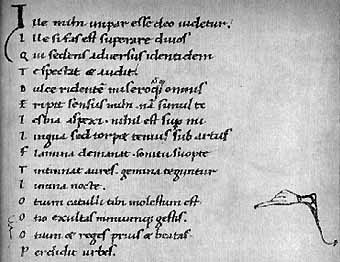

E in effetti quel titolo illustrato è proprio un mio fotomontaggio traditore: un falso insomma, eseguito sulla prima riga della pagina qui riprodotta del codex Venetus Marcianus Lat. XII, 80, anch’esso fra i più importanti recentiores (si è persino cercato - a dir il vero con risultati dubbi - di renderlo testimone indipendente). Come ciascuno può osservare, il codice riporta ovviamente il solito impar. Nonché le altre lezioni peculiari al deperditus Veronensis, ovvero miseroque al v. 5 (con la correzione posteriore quod), la lacuna del v. 8 (che nel testo ho supplito con la la congettura del Ritter, o, secondo altri, del Doering), flamina al v. 10, limina al v. 12. Diverso invece il discorso per tintinnat al v. 11, che sembra apparentare, se ce ne fosse bisogno, il Marciano al Romano (Vat. Ottob. Lat. 1829). In questo caso i due codici più importanti hanno rispettivamente tintinat (Germanensis), che è la lezione accolta da tutti gli editori, e tintiant (Oxoniensi), che si spiega, forse, con un errato scioglimento di un’abbreviatura.

Ma basta con la filologia, ché sull’internet non va di moda: troppa fatica la troppa pignolesca precisione; meglio lasciarla alle care macchine. Per non dire che la filologia è tutta sostanza e infima apparenza, ovvero l’esatto contrario della rete. E certo, a volte, mi sembra d’esser l’unico ad aver letto, che so io, Giorgio Pasquali; ma devo riconoscere che, al di fuori degli ambienti prettamente accademici, le uniche persone che ho sentito menzionarlo sono Pasolini – in Uccellacci e Uccellini – e Adriano Sofri.

Due parole d’obbligo, invece, sull’interpretazione del carme catulliano. Il tema della gelosia, decisamente autobiografico, è stato ormai accantonato. Forse anche troppo: ché i due ille incipitari, ribaditi dal qui del v. 3, hanno un loro peso. E si aggiunga la posizione antitetica e strutturalmente chiastica di misero [...] mihi rispetto a ille [...] par [...] deo. Ma di gelosia non può, a rigore, parlarsi, e una larvata invidia di Catullo per quel fortunato mortale, fosse pur più manifesta di quella che provava Saffo nella medesima situazione, non uscirebbe comunque dal generico, senza toccare il nucleo concettuale della lirica (che è sempre e comunque, sia in Saffo che in Catullo, l’effetto perturbante dell’amata sul poeta che la contempla). E in ogni caso vien subito a spegnersi, come ogni altra passione, di fronte al volto di Lesbia che dolce sorride. Vi è, a dire il vero, un po’ d’artificio nelle strofe centrali, che la dice lunga sulla relativa sincerità di Catullo nella sua opera di traduttore. E io confesso che a volte non so, di fronte alla gemina nox, se rimanere ammirato o infastidito. Certo mi sembra più catulliana la prima strofa, con quel suo splendido inizio, più drammatico, senz’altro più enfatico, ma comunque vivo e plastico, di fronte al classico puro nitore della poetessa di Lesbo. E l’immagine della donna dulce ridens è veramente indimenticabile. Quanto all’ultima strofe, infine, se pur vogliamo giustificarla con un ripiegamento interiore di Gaio Valerio, quasi fosse un inconscio riscuotersi dall’accidia amorosa e dai suoi veleni, lo stacco rimane comunque brusco: i versi, in sé non brutti, potrebbero avere una loro peculiare carica poetica, amplificata dalla triplice anafora, cui la variazione conferisce levità. Ma non è agevole individuarla in questo contesto. Oltretutto l’agitarsi scomposto e il saltellar per la gioia del v. 14 mal si addicono al vero e proprio svenimento dei versi precedenti, con un brusco trapasso che sarebbe tutt’altro che insolito in un moderno, ma – il grande Auerbach insegna – del tutto impensabile per un antico, che rifuggeva come la peste dalle zone d’ombra. E quindi la manina, che vedete dabbasso nell’illustrazione più sopra, ha le sue ragioni di appuntarsi, alla stregua dei dubitosi segni critici alessandrini, su questi versi. Forse anche qui, come in Saffo, si è perso qualcosa per strada.